【申請受付は終了しました】定額減税補足給付金(不足額給付分)

定額減税補足給付金(不足額給付)の申請受付は終了しました。

定額減税補足給付金(不足額給付)は、10月31日(金)で申請受付を終了しました。

申請期限は令和7年10月31日

左の封筒が届いた方は必ず開封して内容をご確認ください。

申請期限が迫っていますので、申請がお済みでない方はお早めに申請してください。

申請期限

令和7年10月31日(金曜)(消印有効)

手続き方法

我孫子市LINE公式アカウントよりLINE申請または同封の確認書(申請書)で郵送により申請

※本人確認書類・振込口座を確認できる書類を必ず添付してください。

目次

1.概要

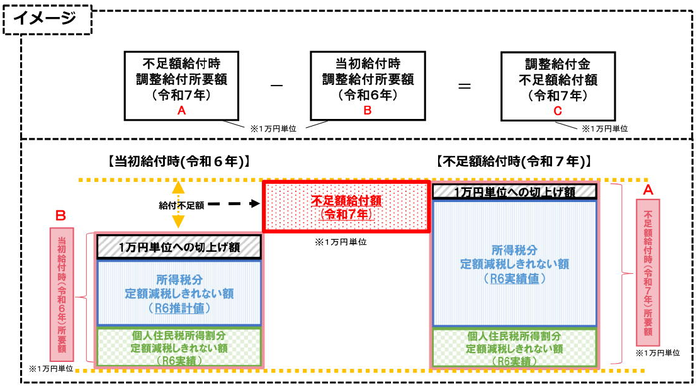

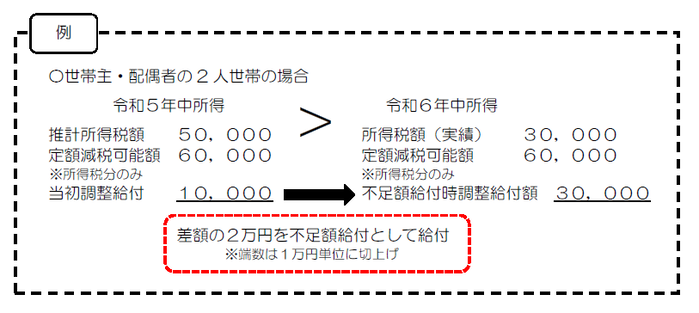

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。

そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象ではなかった方も対象となります。

2.支給対象者

不足額給付I

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

対象となりうる方の例

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

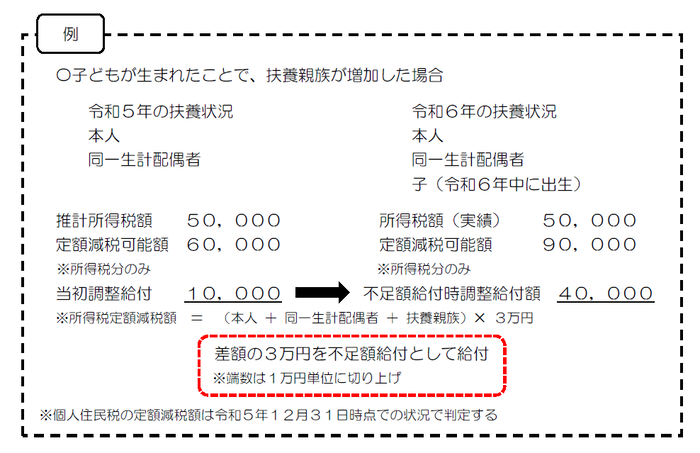

こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

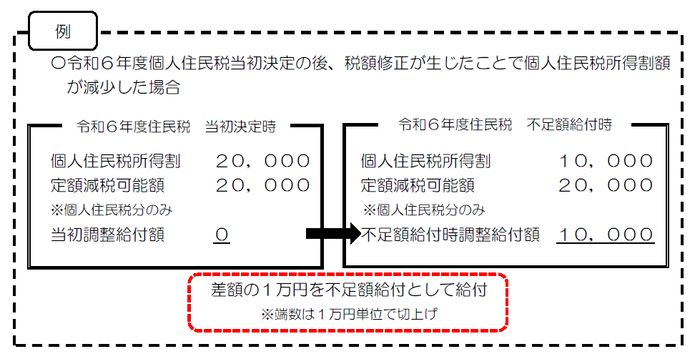

当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律に対応することとした方

不足額給付II

個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方であって、以下のいずれの要件も満たす方

- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税が対象外であること)

- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税の対象外であること※) ※青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方

- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方 ※上記のうち、ひとつでも要件を満たさない場合には不足額給付の対象にはなりません。

対象となりうる方の例

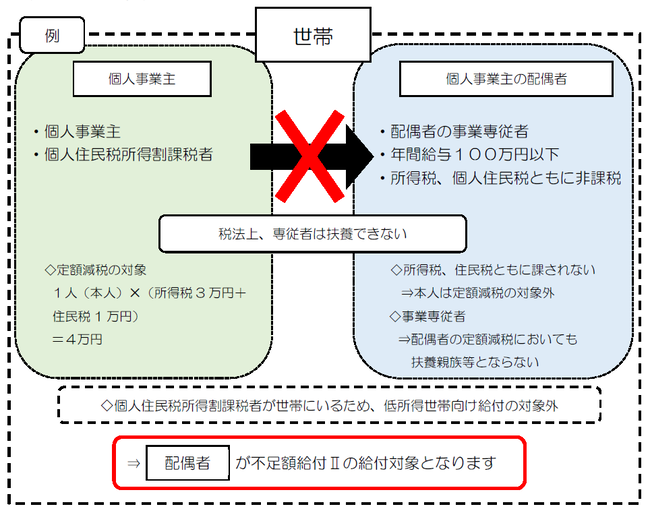

青色事業専従者、事業専従者(白色)

例)夫(納税者・事業主)の事業を手伝う事業専従者である妻で、所得税・住民税所得割が課税されない(自身の給与収入が概ね100万円に満たない)場合

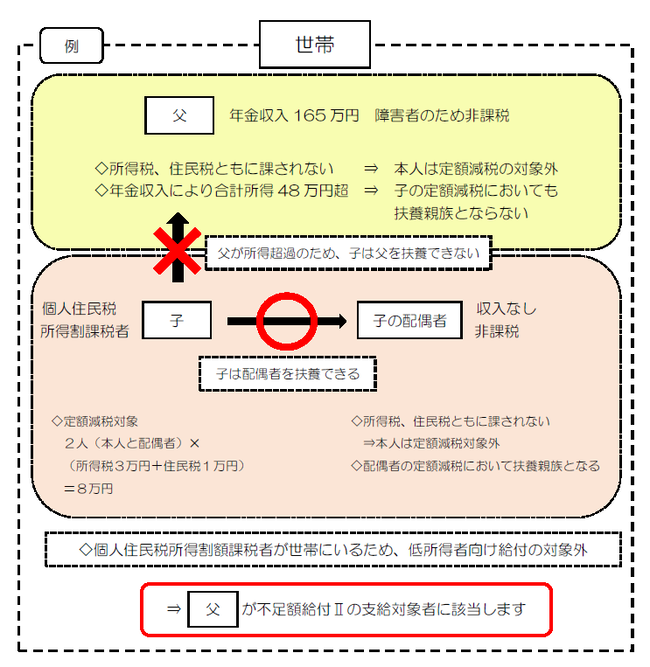

合計所得金額48万円超の方

例)所得税・住民税所得割が課されない(公的年金収入などが158万円超、概ね170万円以下)65歳以上の高齢者が納税者である息子等と同居している場合

3.申請方法

不足額給付I又は不足額給付IIに該当する方には、令和7年8月22日(金曜)(予定)に案内文書を送付しますので、内容をご確認ください。

申請方法は以下のとおりです。

1.案内文書に市が把握している口座番号が記載されている方は、申請の必要がありません。(※)

2.我孫子市公式LINEアカウントによる申請

3.案内文書に同封されている確認書又は申請書による申請(郵送または市役所課税課窓口に持参)

※振込先口座の変更又は数値に重大な相違がある方は、LINE又は確認書等により申請が必要です。

原則、給付金の対象となる方については、案内文書を送付していますが、我孫子市が令和6年度の個人住民税課税状況等を把握することができず、給付金の対象者と特定できない場合は、案内文書が送付されません。「2.支給対象者」をご確認いただき、不足額給付の対象となる可能性がある方は、課税課市民税係までお問い合わせください。

送付書類

不足額給付Iの方

・定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ

・定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書

・本人確認書類等貼付用紙

・LINE申請の手順

・返信用封筒

不足額給付IIの方

・定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ

・定額減税補足給付金(不足額給付)支給申請書

・本人確認書類等貼付用紙

・LINE申請の手順

・返信用封筒

4.申請期限・給付時期

申請期限

不足額給付Iの方で案内文書に口座が記載されている方で振込先口座の変更又は数値に重大な相違がある方

- 令和7年9月12日(金曜)(必着)

不足額給付Iの方で案内文書に口座が記載されていない方又は不足額給付IIの方

- 令和7年10月31日(金曜)(消印有効)

給付時期

不足額給付Iの方で案内文書に口座が記載されている方

- 令和7年9月28日以降に振込手続きを行います。

不足額給付Iの方で案内文書に口座が記載されていない方及び不足額給付IIの方

- 申請受付後、申請内容を確認のうえ順次振込手続きを行います。

5.定額減税補足給付金Q&A(よくあるご質問)

- 本Q&Aは内閣官房ホームページ

「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」のよくあるご質問(外部サイト)を基に作成しています。

「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」のよくあるご質問(外部サイト)を基に作成しています。 - ご自身が給付金の対象になるかの詳細については、内閣官房ホームページ

「いずれの対象になる可能性があるか知りたい方へ」(外部サイト)をご参照ください。

「いずれの対象になる可能性があるか知りたい方へ」(外部サイト)をご参照ください。

目次

Q 定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されると聞いていますが、定額減税で引ききれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。

A 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(以下、「調整給付」といいます)については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定のうえ、以下のように給付されます。

・当初給付

令和6年7月30日に対象者へ通知を送付し、令和6年10月31日に申請受付を終了しました。

・不足額給付

個人住民税が課される市区町村において、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。

令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、令和7年以降に個人住民税が課税される市区町村から支給されます。

Q 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付について、住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。

A 住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初給付又は不足額給付で給付することとなります。定額減税前の所得税額が0円となった場合は、所得税の定額減税の対象外となります。住民税も同様に定額減税前所得割額が0円であれば定額減税対象外です。所得税・住民税ともに定額減税の対象外であれば、調整給付や【不足額給付I】の対象とはなりません。

(注)【不足額給付II】の対象となる可能性があります。

Q 令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付はどうなるのでしょうか。

A こどもが生まれることなどの扶養親族の数が増えたことにより、令和6年夏以降に市区町村から支給された当初給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年の不足額給付において、差額が給付されることになります。

※ 確定申告を行わない給与所得者の方においては、年末調整までに扶養控除等申告書等の提出が必要となります。

※ 個人住民税の定額減税額は、令和6年度の住民税の扶養親族数に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額に変動はありません。

Q 令和6年中に世帯内の納税者が亡くなりました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付はどうなるのでしょうか。

A 調整給付の支給にあたっては、支給対象者が「受け取る」旨の意思表示(受贈の意思表示)を行う必要があります。納税者本人が市区町村から送付された確認書の返送をするなどの給付を受け取る旨の意思表示をされたのちにお亡くなりになった場合は、支給の対象となりますが、給付を受け取る旨の意思表示をすることなくお亡くなりになった場合は、支給はされないこととなります。

なお、定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付には、当初給付・不足額給付がありますが、当初給付・不足額給付それぞれに対して「受け取る」旨の意思表示(受贈の意思表示)が必要となります。

※ 受け取った調整給付は、その他の相続財産とともに相続の対象となります。

Q 事業専従者ですが、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0円です。調整給付の支給はありますか。

A 所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたりの不足額給付は原則4万円としています。

※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

この場合、調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。

(注)【不足額給付II】の対象となる可能性があります。

Q 令和5年分と令和6年分の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、所得税額、個人住民税所得割額は0円です。調整給付の支給はありますか。

A 原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割の税額がいずれもないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたりの不足額給付は原則4万円としています。

※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

この場合、不足額給付の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。

(注)【不足額給付II】の対象となる可能性があります。

Q 令和6年6月以降に支給された当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか。

A 当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。

Q 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合は【不足額給付I】の対象となりますか。

A 令和7年1月1日時点で我孫子市に住所がある方であれば、令和6年1月1日以降に国外から転入していた場合でも不足額給付の対象となる可能性があります。ただし、その場合は個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として不足額給付時所要額・給付額を算定します。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

定額減税補足給付金(不足額給付)に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。

また、内閣府や内閣官房からメールでお知らせすることは行っていません。

内閣府や内閣官房を名乗ったメールが届いたとしても情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。